Mercoledì 9 dicembre 2015, ore 18:00

Presso la sede dell'Accademia cattolica, in via Gabriele Rosa 30, Brescia

Sala conferenze dell'Archivio diocesano

RELATORI:

Prof.ssa Letizia Cariello, artista e docente presso l’Accademia di Brera, Maurizio Donzelli, artista.

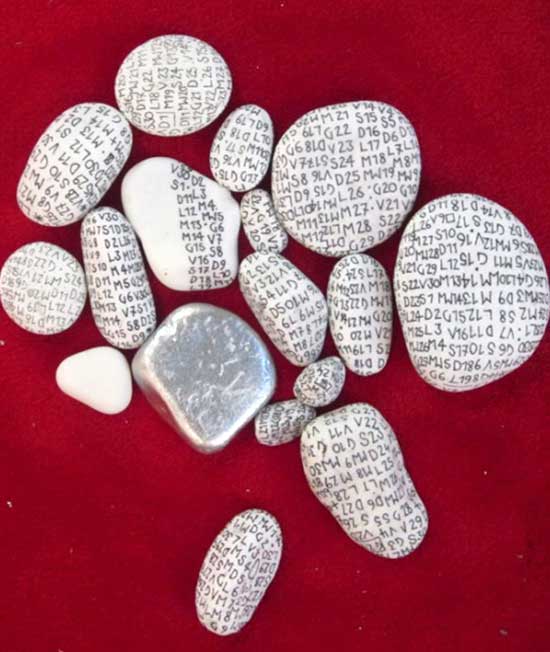

Prosegue il ciclo degli incontri promossi dall'Accademia cattolica sul tema: Verso quale umanesimo? La disciplina di cui ci si occupa nel corso del terzo incontro è l'arte. Relatori sono due artisti: Letizia Cariello e Maurizio Donzelli, che ripercorrono lo sviluppo dell’arte pittorica e scultorea nell’ultimo secolo, in relazione al modo in cui è cambiata la percezione dell’umano.

Fuoritema per Brescia - di Letizia Cariello

on Mercoledì, 09 Dicembre 2015.

Posted in 2015-2016

Mercoledì 25 novembre 2015, ore 18:00

Presso la sede dell'Accademia cattolica, in via Gabriele Rosa 30, Brescia

Sala conferenze dell'Archivio diocesano

Relatore: Prof. Agostino Giovagnoli

Prosegue il ciclo degli incontri promossi dall'Accademia cattolica sul tema: Verso quale umanesimo? La disciplina di cui ci si occupa nel corso del terzo incontro è la storia. Il relatore è il Prof. Agostino Giovagnoli, che tratterà del tema: "Dalla storia dei potenti alla storia dei popoli: nuovi soggetti, nuove identità".

La storia è finita? Lo si potrebbe pensare e non solo sulla spinta di uno slogan fortunato – ma anche arrischiato – coniato subito dopo la caduta del muro di Berlino per esprimere la certezza di una vittoria definitiva dell’Occidente, dei suoi valori e dei suoi modelli, evidenziato dalle rovine prodotte dal comunismo. Quanto sta avvenendo oggi sotto i nostri occhi mostra che quella certezza esprimeva un’illusione e che dopo il 1989 molti eventi hanno smentito l’idea di una vittoria dell’Occidente. Un motivo più profondo e più decisivo per parlare di fine della storia è invece costituito dallo smarrimento che sembra aver colpito il filo o i fili conduttori in grado di dare senso alla Storia. Non si tratta solo dei fili intessuti dal marxismo – la lotta di classe, la crisi del capitalismo, la rivoluzione proletaria ecc. – ma anche di quelli annodati intorno all’idea di progresso – la storia come progresso della civiltà, delle scienze e della tecnologia, del capitalismo e dello sviluppo industriale, della modernità o della modernizzazione ecc. – che apparivano molto convincenti fino a pochi decenni fa.

Lo smarrimento di senso della Storia esprime la crisi profonda o, meglio, il tramonto della “storia universale”, una chiave di conoscenza della realtà nata nel contesto della cultura greca, sviluppata nell’ambito del pensiero cristiano e recepita anche dalla cultura laico-illuministica europea degli ultimi secoli. In quest’ultima versione essa si è saldata sempre più strettamente ad un approccio eurocentrico che ha esaltato in chiave universalistica un processo, indubbiamente molto importante ma circoscritto: quello della modernità europea, radicata in sviluppi prevalentemente collocati nelle aree settentrionali del continente europeo a partire dal XVII secolo. E’ ciò che Max Weber ha definito “spirito del capitalismo” e Fernand Braudel “civiltà capitalistica”. Pur molto importante, tale processo non ha natura universale e non è stato in grado di assicurare all’Europa in modo definitivo la sua supremazia sul resto del mondo.

Negli ultimi decenni, sono stati molti i tentativi di superare una storia che si pretende universale ma che è in realtà eurocentrica. Molti però hanno rivelato limiti insuperabili, evidenziando la difficoltà dell’impresa. Uno dei più riusciti è quello rappresentato dalla world history, corrente storiografica che respinge sia l’eurocentrismo/ occidentalismo sia il monopolio tradizionalmente esercitato nel campo degli studi storici dalla categoria dello Stato-nazione. Opponendosi alla visione eurocentrica tradizionale, tale corrente cerca di prendere in considerazione qualunque vicenda storica senza assumere in modo esclusivo o prioritario civiltà o spazi geografici specifici. Alcune tematiche molto ricorrenti nella world history sono: fluttuazioni economiche, commerci a lunga distanza, espansione di imperi, diffusione di religioni, trasferimenti di tecnologia, cambiamenti climatici, diffusione di malattie infettive, migrazioni di popoli. «In sintesi, il passato globale del nostro presente globale».

A. Giovagnoli (Roma, 1952) è ordinario di Storia contemporanea dal 1987 e dal 1993 insegna presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Si è occupato dei rapporti tra Stato e Chiesa, di storia del Risorgimento italiano e dell' Italia repubblicana, di storia della Chiesa nel XIX e XX secolo, di storia delle relazioni internazionali. Fra le sue opere: Il partito italiano. La Democrazia cristiana dal 1942 al 1944, Laterza, Roma-Bari 1996, Roma e Pechino. La svolta extraeuropea di Benedetto XV, Studium, Roma 1999, Storia e globalizzazione, Laterza, Roma-Bari 2003; Il caso Moro. Una tragedia repubblicana, Il Mulino, Bologna 2005, Chiesa e democrazia. La lezione di Pietro Scoppola, Il Mulino, Bologna 2011.

on Mercoledì, 25 Novembre 2015.

Posted in 2015-2016

Mercoledì 4 novembre 2015, ore 18:00

Presso l'Università cattolica, in via Trieste 17, Brescia

Sala della Gloria

Prof. Ruggero Eugeni - docente di semiotica dei media

Prof. Giuseppe Lupo - docente di letteratura italiana contemporanea

Entra nel vivo il ciclo degli incontri promossi dall'Accademia cattolica sul tema: Verso quale umanesimo? Il secondo incontro sarà oggetto di un intervento a due voci, affidato al Prof. Ruggero Eugeni e al Prof. Giuseppe Lupo.

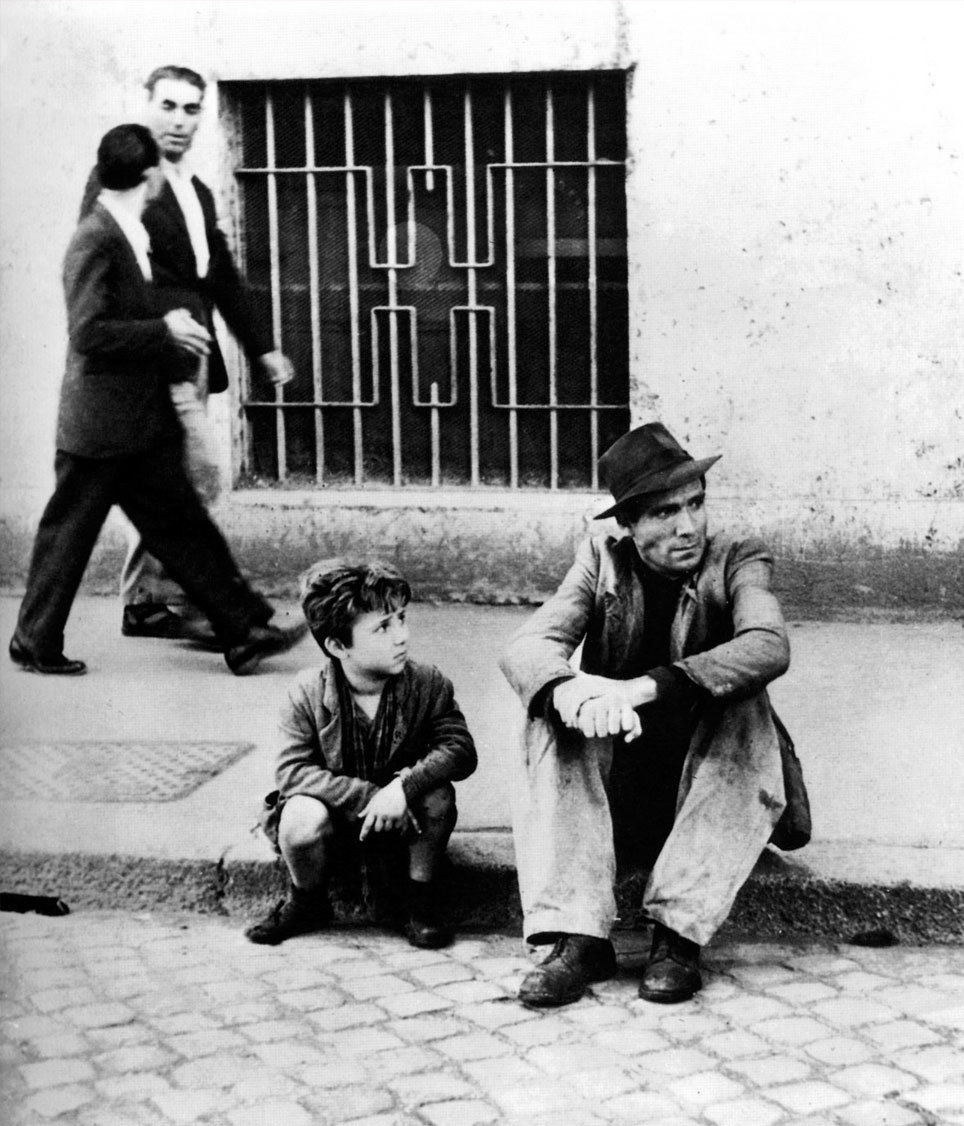

Identità e soggetto nella prospettiva di un futuro dell’umano: il cinema e i media nella condizione postmediale. La nuova situazione digitale del cinema ha provocato una profonda e irreversibile crisi del suo statuto ontologico. Si perdono i confini tra il cinema e gli altri media; ma si perde anche il confine tra i media e i dispositivi e le pratiche non mediali: relazioni, commercio, sorveglianza, difesa e sicurezza ecc. divengono tutte pratiche “mediate”. In questo contesto l’umano conosce un triplice attacco: per un verso si profila una naturalizzazione della tecnologia e dell’artificiale e una parallela tecnologizzazione del biologico; per altro verso emerge una riduzione dell'esperienza del soggetto (e dei suoi processi di costituzione come soggetto) in quanto legati all'esperienza sensomotoria e alle sue simulazioni. Infine, si prospetta una riduzione del soggetto alla sua dimensione sociale e relazionale, non in quanto sistema sociale precostituito ma in quanto gioco di costituzione “dal basso” del sociale. Quali spazi di ricerca e di coltivazione dell’umano sopravvivono (o si aprono) all’interno di una simile condizione postmediale?

Identità e persona fra realtà e utopia in letteratura. I primi quindici anni del terzo millennio hanno posto gli intellettuali di fronte ad alcune sfide di vitale importanza, prime fra tutti il ruolo da ricoprire in una società che la sociologia definisce liquida e gli obiettivi da raggiungere in un tempo sempre più incline al modello del cosiddetto homo currens. In questo scenario ci si interroga se davvero siano così ridotti gli spazi di intervento degli scrittori o se non sia possibile, oltre che necessario, ridisegnare un alternativo ambito di intervento.

Ruggero Eugeni è professore ordinario di Semiotica dei Media, Direttore dell'Alta Scuola in media, comunicazione e spettacolo dell'Università cattolica; coordina il corso di laurea in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo di Brescia (Stars). Si è formato con Gianfranco Bettetini e Francesco Casetti nel campo della semiotica del visivo e dell'audiovisivo. I suoi interessi si sono concentrati sulle relazioni tra i media e lo spettatore in chiave di semiotica culturale; in questa chiave ha approfondito il rapporto tra cinema e ipnosi. Attualmente sta lavorando a una teoria e a un metodo di analisi delle differenti forme di esperienza mediale, intese come le forme vive, concrete, situate, "incorporate" e culturalmente determinate di esperienza che vengono costituite e guidate dai dispositivi mediali.

Giuseppe Lupo si è laureato in Lettere moderne nel 1986, presso l'Università cattolica di Milano, con una tesi sul poeta-ingegnere Leonardo Sinisgalli. Nel 2002 ha conseguito il dottorato di ricerca in "Critica, teoria e storia della letteratura e delle arti" presso l'Università cattolica di Milano. A partire dall'anno accademico 2003-04 è stato professore a contratto, presso la sede bresciana dell'Università cattolica, dell'insegnamento di Letteratura italiana e forme della rappresentazione contemporanee. Dal gennaio 2009 è stato ricercatore universitario di Letteratura italiana contemporanea, presso l'Università cattolica di Milano e di Brescia. Dal maggio 2015 è professore associato di Letteratura italiana contemporanea presso la stessa Università.

on Mercoledì, 04 Novembre 2015.

Posted in 2015-2016

Il Modernismo, che in apparenza è un movimento il quale vorrebbe sbarazzarsi del passato, si dedica in realtà con vigore alla rivisitazione dei miti antichi. In particolare, con vera e propria ossessione, a quello di Ulisse, già consacrato nei millenni dai modelli complementari e divergenti di Omero, Dante e Tennyson. La figura dell’eroe greco viene usata per definire un’identità e un’etica: così, se serve a un Conrad per disegnare se stesso, pare delineare un Nessuno in Joyce, oppure un essere del quale è impossibile la percezione in Wallace Stevens. È un superuomo per D’Annunzio e Mussolini, un sommerso e un salvato in Primo Levi, Klemperer e Fondane, il Padre in Seferis, il modello dell’azione politica per Spinelli, l’Uomo Nuovo per Kubrick.

on Sabato, 26 Settembre 2015.

Posted in 2015-2016